热点要闻

导读:根据《教育部关于加强直属高校所属企业国有资产管理的意见》(教财〔2021〕4号)对高校所属企业服务高校人才培养、科学研究、科技成果转移转化的总体要求,面对聚焦科技创新,促进企业高质量发展,更好地服务于高校立德树人根本任务和“双一流”建设的责任担当,在总结同济大学科技产业(以下简称“同济产业”)2021年工作的基础上,首次编制了同济大学科技产业2021年度可持续发展报告,以期向利益相关方披露同济产业在助力学校建设、推动科技创新、服务社会发展、规范公司治理等方面的信息,实现同济产业健康可持续发展。

此次报告得到了各位领导和各方专家的倾力指导与支持,在此表示由衷的感谢。

您想要了解的报告要点,小编这就带您快速图文预览,完整版报告敬请期待!

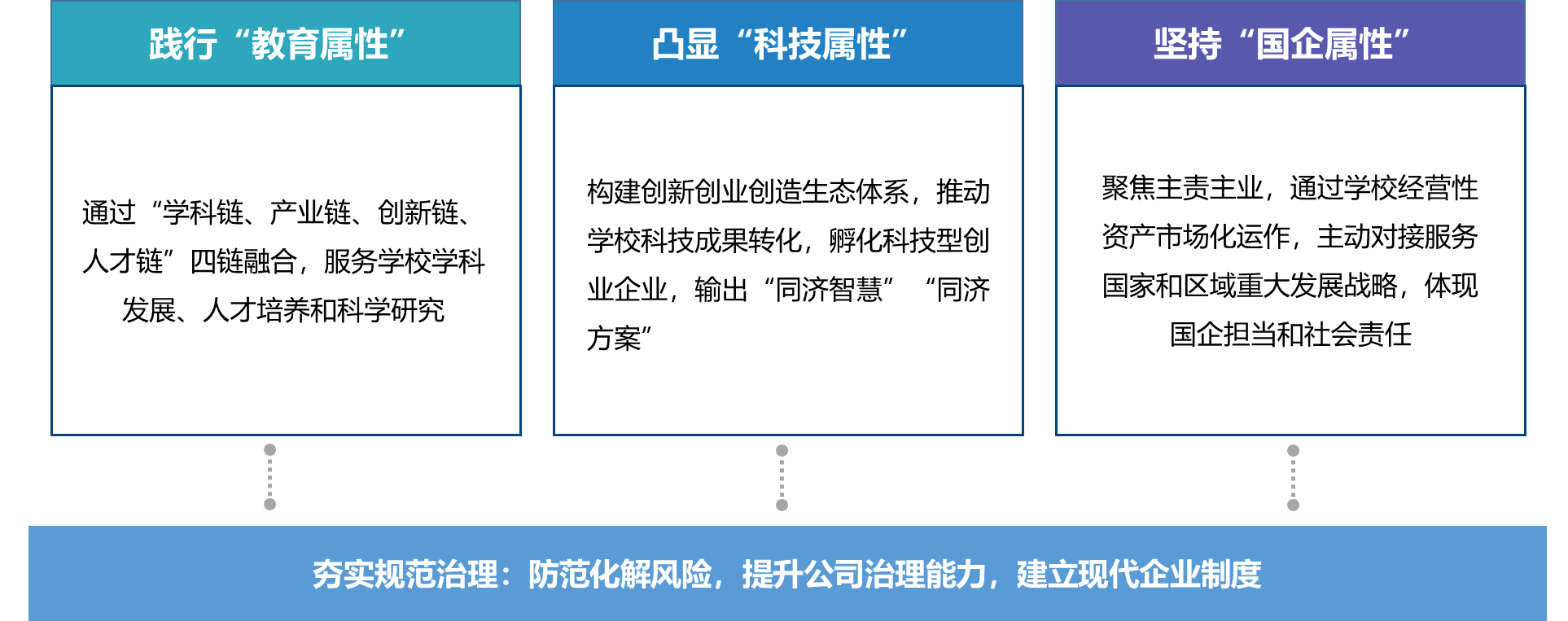

可持续发展管理理念

同济产业着力推进产学研深度融合,加速构建创新创业创造生态体系,持续强化企业教育属性、科技属性及国企属性的可持续发展管理理念。

四链融合助力学校建设

产学研平台协同建设

同济产业服务学校“双一流”建设,与对口学院共建共享产学研用实体平台。截至2021年12月,同济产业已与学校12个学院和直属单位(覆盖8个一流学科)共建各类产学研用平台近120个,其中,省部级以上平台24个,企业主导的平台13个。通过共建产学研用平台,形成了产学研用创新联合体、校企合作共同体,获批省部级以上科研项目100余项,协同推进科技成果转移转化300余项。

学校产学研平台共建单位分布情况

2021年,同济产业首次组织企业参加教育部产学合作协同育人项目,获教育部批准立项14项。

学科研究创新实践

同济产业通过推动“四链协同、融合共生”,形成了“从学科研究到实践应用、再总结实践问题反哺学科发展”的产学研一体化路径。在项目实践推进中,通过不断总结与提炼,进一步反哺了学科研究的突破创新。

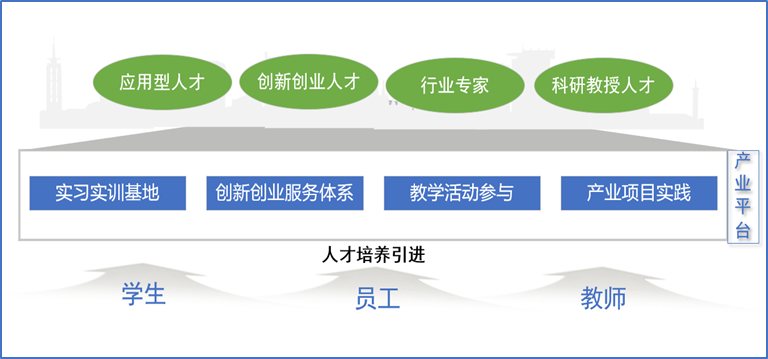

人才培养融合发展

同济产业发挥实践教学优势,通过全过程接纳学生实训、全周期深化创新创业创造服务体系、全方位参与教学活动、全链条支持教师科研项目实践,助力学校应用型、创新型、科研型人才培养,同步实现企业专家型人才培养。

同济大学科技产业人才培养引进模式

创新策源引领产业发展

积极推动科技成果转移转化

同济产业一端连接学校,一端连接地方政府和企业需求,通过产学研对接,推动科技成果产业化,培育孵化科技型新兴企业。

学校端,自2020年起持续组织举办同济大学年度“十大最具转化潜力科技成果”评选活动,邀请来自政府、行业、投资、专业技术等领域专家对科技成果进行评审,筛选优秀科技成果提供项目孵化、投融资、知识产权等系列服务和资源支持,加速学校科技成果转化落地。

同济大学2020年度“十大最具转化潜力科技成果”发布会

产业端,由产业企业根据市场需求,精准匹配学校科研团队及成果资源,实现科技成果转移转化。同济大学科技产业2021年完成科技成果转移转化项目104个。

搭建创新创业创造生态体系

以同济大学科技园为枢纽,积极围绕校区布局,拓展空间载体,搭建覆盖“创新启蒙——创业教育——创业资助——创业关怀——创业加速”的全链条全要素全周期创新创业创造服务体系。

同济大学科技园在科技部、教育部2020年度国家大学科技园评价中,获评“优秀”。2021年度,同济大学科技园注册企业中上市(含新三板挂牌)企业11家,国家专精特新小巨人企业2家,上海市专精特新企业39家,高新技术企业186家。

2021年,人民日报、新华社分别对同济科技园培育优秀企业和科技成果转化工作进行了专题报道。

同济大学国家大学科技园获得宣传报道情况

持续输出同济智慧和方案

作为学校服务国家和地方发展战略的重要平台,同济产业以重大项目为载体,通过规划、设计、咨询等方式,承担国家和地方发展战略重大项目数百项,过程中充分发挥学校优势学科专长,引领相关产业发展,主动把研究方向与社会服务相结合,践行把论文写在祖国大地上,输出“同济智慧”“同济方案”“同济品牌”。

积极作为落实国家战略

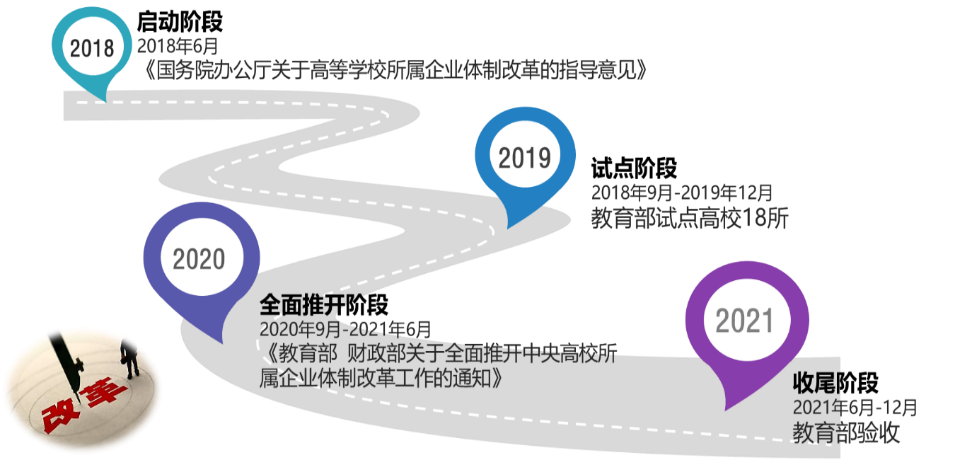

持续攻坚克难,按时完成体制改革

深入贯彻落实习近平总书记关于校属企业体制改革指示批示精神,坚持“整顿、清理、瘦身、正风”,严格落实执行高校所属企业改革方针政策以及教育部相关工作部署要求。

高校体制改革工作推进进展

聚焦低碳研究,探索可持续发展

深入贯彻落实习近平总书记关于“碳达峰”、“碳中和”工作的要求,同济产业积极对接深度参与长三角生态绿色一体化发展示范区和先启区建设。

长三角一体化建设

决胜脱贫攻坚,助力产业帮扶

在学校党委和行政的统一领导下,同济产业与相关单位合作,落实对口帮扶工作,持续扶持云南云龙、甘肃定西、西藏、新疆、山西岚县等地区。发挥技术优势,在脱贫攻坚、乡村振兴、遗产保护、援疆支边中坚守初心,全面展现专业建设服务社会的价值取向和职业素养。

同济规划院获得“上海市模范集体”称号、助力脱贫攻坚工作荣誉

同济规划院倪春 援疆干部人才记功奖章

同济检测徐义(右一) 立足桥梁检测一线,以青春服务藏区建设

规范发展夯实公司治理

党建引领发展

同济产业系统各企业党委深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神,以及全国国有企业党的建设工作会议精神,强化思想引领、政治引领、创新引领,以高质量党建引领企业高质量发展,建立多层次、多形式政治理论学习机制,以建党百年为契机,抓实党建品牌创建工作,推进党建工作与生产经营深度融合。

“百年征途,强根固魂”主题演进比赛

落实巡视整改

同济产业高度重视巡视整改工作,及时整理回复中央及学校巡视组提出的各项问题,全面梳理产业系统存在的各类问题,并及时做好整改。持续深化巩固已取得的整改实效,着力做好巡视“后半篇文章”。

同济大学党委对同济控股党委巡视工作动员会

完善公司治理

坚持党的领导与公司治理相统一,健全党委把方向、管大局、促落实,董事会定战略、作决策、防风险,经营层谋经营、抓落实,强管理,监事会依法行使检查、监督职责的法人治理结构。落实党组织前置研究讨论重大经营管理事项决策机制,坚决推进党建工作进公司章程,推动党的领导融入企业治理更加制度化、规范化、程序化。

2021年“公司治理”专题培训

推进数字化转型

为深入贯彻落实习近平总书记关于促进数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神,加速提升企业创新能力,同济产业积极推进企业数字化转型工作。

同济建筑设计院完成同济智慧设计云平台、云桌面2.0建设。同济工程咨询完成“全过程工程咨询业务标准化管理云平台"建设,并全面上线应用,完成企业综合门户与统一用户管理V3.0版建设。

全过程工程咨询业务标准化管理云平台

强化科技引领

同济产业坚持以科技创新推动高质量发展,2021年研发投入22,531万元,专利申请数量高达数百项。其中通过产学研用平台申报新增国家级/省部级科研项目41项,出版专著21本,发表论文205篇(其中,A类期刊72篇),获得发明专利23项(含国际专利1项)。

健全风险管理

根据教育部对高校所属企业管理要求,按照“守住底线,创造价值,规范治理,差异管控”的理念,将所属企业划分为学科发展类、学科服务类、大学科技园类三种类型,并进行分类管理。对标国资监管经验,健全涵盖规划指引、产权管理、财务监管、考核分配、监督追责等全链条、全过程、全方位的监管体系,完善各类管理制度,形成有机统一的企业监督机制,防范化解风险,强化所属企业风险管理。

未来展望

展望2022,同济大学科技产业正处于校属体制改革完成后,新发展阶段的探索时期。立足新发展阶段,同济大学科技产业将坚持党建引领,聚焦主责主业,紧密围绕服务学校建设、服务科技创新、服务社会发展的功能定位,实现价值提升,履行校企、国企担当,在同济特色的发展之路上不断深入探索,努力实现产业发展和教育科研的深度融合,为校属企业先行示范和标杆建设贡献同济力量。

首页

首页